人工智能正以颠覆性力量重塑全球经济图景——从算力跃迁到大模型的井喷式突破,从实验室理论到产业场景的深度渗透,其发展速度远超技术变革的常规周期。

就在这个被视为“AI 深度应用元年”的关键时点,全球两则重磅动态再度将科技界对 AI 的期待推向高潮:日前,黄仁勋在 GTC 华盛顿特区技术峰会上的演讲,直接助推英伟达市值攀升至 5 万亿美元量级;同期,OpenAI 发布架构与资本重组公告,承诺未来投入 1.4 万亿美元算力资源。

资本狂欢与技术叙事交织下,一个无法回避的问题是:AI 应用的落地进展究竟如何?是否能匹配巨头飙涨的市值?毕竟,AI 数据中心已迈入万亿级基建时代,需求侧的爆发理应与供给侧的繁荣形成正向呼应,而非陷入供给端自我循环的炒作闭环。

MIT 在《生成式 AI 的鸿沟:2025 年商业 AI 的现状》报告中披露的一组数据引人深思:95% 的企业尚未从生成式 AI 中获取实质性商业回报。这一现实与黄仁勋所言 “AI 能深入全球 100 万亿美元经济主体,解决劳动力短缺问题,推动产业效率提升” 的愿景形成强烈反差,形成一种撕裂感。从技术预热的喧嚣,回归商业落地的冷静,我们亟需一场对话,来回应 AI 应用落地仍面临的诸多未解课题。

在此背景下,阿里云智能集团副总裁、CIO 蒋林泉 作为发起人,和 太古可口可乐(中国)信息科技及数字化总经理冯柯、顺丰科技 AIoT 领域副总裁宋翔、安克创新 CIO 龚银,共同进行了一场围绕大模型落地过程中的真痛点、真问题、真解法的深入探讨。极客邦科技创始人、CEO 霍太稳担任主持人,推动了这场思想碰撞。

站在 AI 落地的大量非共识现象中,期望通过一场多维表达,以 5% 的先行落地者角色,抛出一些真实有效的实践锦囊。

实际情况是,AI 项目的失败,多由非 AI 原因导致。

正如 MIT 的报告所揭示的,一个值得关注的现象是:80% 的组织都在使用 ChatGPT 等通用 AI 工具,仅有 5% 的定制化企业 AI 解决方案能够真正投入生产环境并产生实际价值。这一数据表明,问题的核心并不在于 AI 模型的技术能力,而在于系统是否具备持续学习和动态适应业务需求的能力。

不熟悉游戏规则的玩家可能会有这样一种想象:只要砸足够多的钱,把技术从输入端放进去,就会输出一个成功的结果。但只有经历过的人才会懂得,事实并非如此。

AI 应用远不止于技术部署,经过反复实践推敲,CIO 们发现,AI 项目落地的成败与否,往往与几点紧密相关。

来自 Gartner 报告对 1000 多名商业和技术高管的调查显示,45% 的 CEO 表示,他们的大部分员工对 AI 持抵触态度,甚至公开敌视。这说明 AI 落地中的“文化阻力”并非小概率事件,而是很多公司都遇到的真实挑战。正如谈话中的冯柯所言,AI 应用遇到的阻力,除了技术和成本的因素以外,最重要的就是文化的因素,根本就在于人。大多数前线的员工都认为企业上线 AI 是要代替他的,这是人性的使然。

蒋林泉则从另一个维度进一步指出,情绪之外,更深层次的问题是认知的割裂。他回忆,在推动大模型落地的第一年,即发现了企业内广泛存在的 AI 认知错位。无论是业务团队还是 IT 团队,无论是团队内协作还是跨团队沟通,对大模型的能力边界、发展程度、具体原理等基本概念的理解都存在很大差异。也正是因为清晰地认识到了这一点,才有了后来关于“书同文、车同轨”的推动,即建立统一的 AI 知识体系,让员工掌握通用的技术语言与方法论,消除认知差异。

文化、认知和组织上的困境,并非个案,在行业调研中也得到了印证。波士顿咨询集团(BCG)的研究显示,大约 70% 的 AI 项目挑战源于人与流程问题,而非技术因素。认知分歧、组织结构与文化惯性,已成为企业推进 AI 战略过程中亟待破解的核心难题。甚至有业内人士认为,当公司进行数字化或人工智能转型时,需要将三分之二的努力和资源集中在与人员相关的能力上,其余的三分之一左右才会分配给技术和算法。

当企业内部对于 AI 的价值和定位尚未达成共识时,往往表现为技术团队盲目追新、业务团队不买账,项目立项偏向“追风口”或“对标竞争对手”,而非真实业务痛点驱动。如果没有明确的业务问题,AI 落地很难落到实处。

为了调查人工智能项目失败的原因,RAND Corporation 公司研究者采访了 65 位至少有五年模型经验的数据科学家和工程师,确定了 AI 项目失败的五个主要原因。有这样两个问题原因凸显出来:其一是组织更关注使用最新最好的技术,而不是为其用户解决实际问题,其二是技术被应用于现阶段 AI 难以解决的问题,目标太远导致无法实现。 显然,盲目追新和定位错位,本身就构成了对技术和业务之间脱节的漠视,这会有很高的概率让 AI 项目折戟。

可惜的是,仍有大量团队仍停留在“技术热闹、业务冷清”的阶段,AI 平台更多被用于展示能力而非解决问题。数字化战略一旦脱离具体业务目标,资源流向就会与价值创造方向背离。

回顾大量的 AI 项目实践,技术和业务的错配已成为制约落地的主要障碍之一。传统的项目立项模式中,技术团队常以算法先进性或技术指标(如模型参数量、推理速度)为核心目标,而业务部门更关注效率提升、成本优化等实际价值。这种割裂导致“为 AI 而 AI”的误区。只有当立项逻辑从“技术能做什么”转向“业务需要什么”, AI 才能跨越“概念验证”阶段, 而 AI 的落地本质是业务问题的技术解法,而非技术问题的业务包装。

如果业务目标不明确,具体的量化指标更加无从谈起,这就容易陷入产品价值难以闭环的困境。许多企业的 AI 项目,ROI 接近于 0 ,因为压根缺少明确的绩效指标和量化的业务价值,最终沦为“降本提效”类的模糊表述。不少案例显示,即使项目顺利上线,因未建立科学的多维指标体系,最终仍难以验证投资成效,导致项目很快被边缘化。这也印证了导致 AI 项目失败的另一个略显荒唐的原因:很多老板们不清楚用 AI 能力去解决什么问题、不明确用 AI 能力带来什么价值。

当然,在追求 ROI 的过程中,也要认识到 AI 项目是需要不断试错和探索的,但如何平衡投入与产出、有效分配资源和搭建团队,避免无效试错和资源浪费,是企业推进 AI 过程中普遍面临的难题。对于这个问题,宋翔认为,当前阶段要期待一个很大的 ROI 是不现实的,原因在于,尽管算力成本正持续下降,但大模型仍然比原来的小模型大了很多。同时,此前并非没有 AI,只是没有今天那么强大,因此衡量投入产出的标准,应该聚焦于带来的“相对改进”。目前顺丰在 AI 项目上的 ROI 是大于 1 的,但还在加大投入,一定是先有投入才会有收获。

如果说认知、组织与文化决定了 AI 应用能否真正落地,业务目标和商业价值则关系到项目的生死存亡,那么,数据质量则决定了 AI 项目最终能够释放的价值上限。

要真正提升数据质量,仅靠技术团队远远不够,业务专家的深度参与正在成为数据链路中不可或缺的高价值环节。正如宋翔在分享中强调的,顺丰之所以能在很多场景取得突破,一个关键在于 “充分发动了我们的业务部门,他们亲自下场去做好基础数据的治理。他们既是生产者,也是消费者,所以这个事情才能真正地闭环起来。”

蒋林泉用“樱桃蛋糕”之喻来说明这一点,在他看来,原来的系统底座是“蛋糕坯”,大模型应用是上面的“樱桃”。如果现有的蛋糕坯是 ready 的,放一个樱桃上去,就可以吃樱桃蛋糕了。但是如果原来的蛋糕坯不 ready,樱桃蛋糕谈何而来。

在 AI 应用加速落地的当下,数据治理的重要性已成为行业共识。最新调研显示,89% 的 CEO 将高质量的数据、分析和 AI 治理视为驱动业务与技术创新的关键要素。然而,知易行难,实际落地中仅有 46% 的 CIO 设定了与数据治理相关的 KPI 和管理规范。这也意味着,企业要提升数据质量、实现 AI 价值的最大化,道阻且长。

然而有痛点,就一定能找到解法。

有业内人士坦言,让 AI 计划失败的最快方式,就是把它当作一个技术项目,而不是业务转型。反过来看,让 AI 项目落地的夯实方式,就是从业务转型视角去看待它,趟出一条真实有效的方法论。

我们看到的以上痛点看似是单点问题,实际上可收敛于一个统一的认知框架内,即 GenAI 落地企业,究竟是在交付某一确定结果,还是单纯交付了一个执行动作。在这轮“从工具到结果”的产业迁移中,RaaS(Result as a Service,结果即服务) 成为阿里云 CIO 蒋林泉笃定的方向。RaaS 模式,不再售卖席位和功能,而以可量化 KPI(转化、成本、时效等)对齐交付与结算,把“上线即见效”作为硬标准。

作为阿里云智能集团副总裁、CIO,蒋林泉在推进 RaaS 的过程中,总结出了一套方法论——RIDE。从 Reorganize、Identify 到 Define 、Execute,将 RaaS 变得具体且可落地。

在 AI 大模型的落地实践中,认知不统一是企业迈向智能化的首要障碍。面对碎片化、非系统化的信息输入,无论是产研、业务还是管理团队,在 AI 能力、概念和边界上都难以对齐。这种“各说各话”的状态,直接导致需求、工程和产品沟通低效,进而影响项目推进。为解决这一问题,从 CIO 团队内部,向全公司乃至全集团辐射,发起了一场 “AI 时代的通识教育”,以阿里云大模型认证培训来实现,又在刷齐 AI 的基础能力后,通过聚焦在产研、业务的两类“提效大赛”,来做组织激活,将创新和提升效率的目标落到实处。

在组织激活的土壤之上,还要同步考虑现有的生产关系如何匹配 AI 新生产力,尤其在数字员工的共同培养和运营管理逻辑上,以及大家对数字员工在交付质量上的误区打破和认知明确,这也是 Reorganize 的另一项深入话题。

谈话现场,就有行业人士提出疑惑:AI 时代,企业在 IT 团队和人力资源之间的协同关系,是否会牵动管理层的变化。对此,蒋林泉也从 Reorganize 视角讲述了阿里云的数字员工机制:HR 部门以把关的角色,像招聘正式员工一样去考量数字员工的上岗,这是一套可复用的生产关系;与此同时,整套标准也是与 HR 管理层讨论确定的,目标是在一个确定性的价值任务里去拓展多少 HC(headcount),如此一来,各个业务方都可以按一套方案顺畅推进,达成共识。

为从根本上解决技术与业务错配的问题,避免技术团队和业务需求脱节,RIDE 方法论中的 Identify 强调机会识别必须与业务深度绑定。阿里云 CIO 团队的实践表明,只有和业务团队达成共识,明确真正需要 AI 解决什么问题,项目才有落地的基础。

说到对机会的敏锐捕捉,必须从这一轮 Large Language Model 说起。当前大语言模型的核心,本质上就是围绕“Language”展开。所有基于语言的流程,无论是代码编写、文本处理、业务沟通还是合同审核,都是 AI 切入的天然场景。同时,AI 擅长规模化、重复性高的任务,自动化的优势能够最大限度提高生产力。因此,识别 AI 机会要优先聚焦三类特征:一、以“Language”类为中心的任务;二、重复流程化执行的工作;三、当前人力紧张、效率提升空间大的岗位。 瞄准这些高潜力场景,企业才能在 AI 落地过程中走对第一步。

而对于一些人所关心的客户洞察类工作如何利用 AI,蒋林泉则认为,像官网客户浏览洞察,它的行为是用“时间序列 + 确定性的交易过程“构建的数据特征,并不适合用大模型来做,用原来的大数据以及数据科学,建立整个客户洞察和动线之间转换漏斗的模型方案,就已经可以实现。换句话说,大模型不适合干的事情,不一定非要把它引入。

所以,对于机会进入这件事,相比当下流传的“所有产品都值得用 AI 重做一遍”的说法,认清 AI 大模型的能力边界来做机会判断,才是更理性明智的管理者素养。

针对 AI 项目普遍陷入的“零 ROI”幻觉,RIDE 方法论给出的解法,是对产品与运营指标的精确定义。

AI 产品的定义,早已不只是移动互联网时代的功能上新或交互创新,而是要能在现实业务中真正接管任务,并用量化指标来衡量成效。销售场景中的转化率、服务场景中的响应时长和 NPS 满意度,这些原本就内嵌于业务流程的指标,也理应成为 AI 能力落地的标尺。但仅有这些还不够,AI 系统的真实价值还要通过用户持续留存、活跃度等运营指标去印证。两者相互校验,才能不断迭代和验证 AI 产品的闭环价值。

在阿里云的数字员工实践中,以官网 AI 助理为例,蒋林泉指出其对度量的要求,认为只有当 AI 助理真正提升了客户满意度,并带动了 DAU 和留存率持续增长,即同时满足产品的效果指标与运营指标成正比,才算跨越了从“能用”到“好用”的关键门槛。 这也成为 AI 产品落地成败的“分水岭”。

大模型应用的最后一公里在工程落地,但远不止工程落地这么简单。

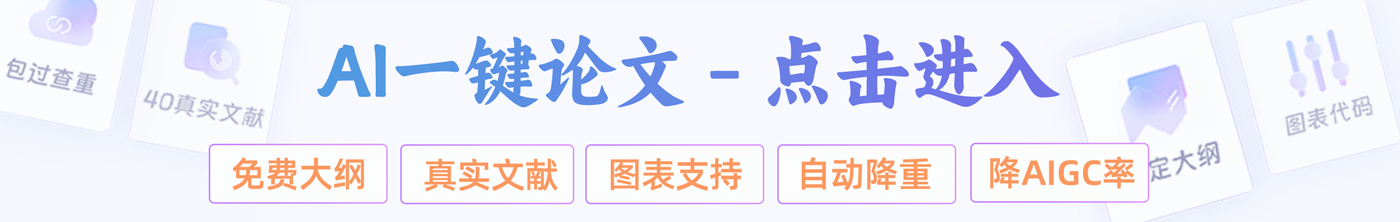

就此,蒋林泉思考勾勒出“产品研发工程金字塔”:塔尖是产品业务目标,由领域专家知识与评测决定大模型应用的上限;塔底是工程的数据与评测,是大模型应用的基石;而塔中央的工程应用与算法,是充斥在媒体浪尖的高频词汇,也是他常说的 “必要非充分条件”。这里,数据与评测、领域专家驱动,是他认为更需要关注的 “充分条件”。

其中,数据治理与评测体系的薄弱,是导致 AI 项目难以落地的根本性制约因素之一。虽然这一问题已逐渐成为行业共识,但在行动层面,真正具备体系化能力的企业仍属少数。蒋林泉分享了一则行业趣闻,不少同行对他表示,看懂这张“金字塔” 图后,才明白自身项目难以收敛的症结,他们在数据环节仅投入两人,其中还包含外包人员。蒋林泉强调,唯有在数据评测上 “重投入”,才能有效推动项目收敛落地。尤为关键的是,业务端专家在数据评测过程中的参与不可或缺。这些专家拥有领域知识和业务洞察,能够从专业角度判断 AI 输出的准确性、相关性和实用价值。

提到专家驱动,就不得不提 AI 时代的对技术品味的稀缺。蒋林泉一直反复强调“品味”,认为 “品味”和这一轮 AI 的关键问题(数据评测)是高度相关的。在他看来,和以 CV 为中心的传统 AI 应用时代不同,那个时代的数据要素处理有标准答案、易外包标注,但是,大模型的输入输出皆为文本,评测非标且高成本,随之成为落地瓶颈。所以,唯有在完善的数据、流程与治理基础上重投入,建立人工 + 自动化评测工程体系,才能有效校准模型,这可能也是编程 / 数学进展更快而纯文本更难的根由。

过去两年,大模型在 B 端的落地用“雷声大、雨点小”来形容并不过分,直到具备思考、规划和执行能力的 Agent 的出现,才有可能让企业心甘情愿从不能产生明确价值的“聊天”,转向为“结果”和“效率”付费。

具有“双手双脚“的数字员工,成为了大模型真正重塑生产力的开始,也是衡量一家企业大模型落地成效的标尺。RIDE 方法论既然是在推进 RAAS 的过程中被提炼出来的,那么我们应该可以推导出其落地的果实——那就是 AI 数字员工。 阿里云的实践果然验证了这一路径,其内部的数字员工的工号就以 AI 开头,目前已经编号至 28,后续仍有更多“候选者”排队准备进入业务。

这些 AI 员工在不仅与人类员工一样,拥有自己的工号和归属汇报关系,而且同样需要经过考核,甚至标准更加严苛。 所有数字人必须承担起现实业务中高频、重复、且具备明确产出的任务,并能够量化“拓展”了多少人力。上岗之前要经过业务主管和 HRG 对其效率与效果的双重“sign-off”评估,确保 AI 的产出优于人,岗位预算与业务需求相符,才可正式上岗。

阿里云已经上岗的 28 位数字人覆盖从文档、客服、销售到中后台等多个关键场景。这些 AI 员工不仅真正参与业务流程,还在多个环节实现了实质性的业务价值提升。以下是其中几个具有代表性的应用案例:

官网 AI 助理: 阿里云官网的 AI 助理承担了大量客户咨询工单,相当于数百人级的人力服务量,数字人上线后,相较以往,平均解决问题的时长大幅缩短,如业务效率从 11 小时缩短至 40 秒,客户在更短时间内就可获得准确回答,从而使客户响应效率提升、客户满意度极大增强。

智能电销辅助数字人: 从售前规划、售中引导、到售后跟进,AI 全链路参与。话前计划数字人全面洞察客户需求,助力机遇洞察;话中辅助数字人在呼叫期间,实时 AI 分析客户意图,给出回答和追问建议;话后复盘数字人智能归纳沉淀客户特征信息,记录客户业务背景和需求。整个链路大幅节省话前准备时长和话后小记时长,等同于拓展百位级的服务带宽。

销售运营 BI 数字人: 销售运营中,数字人通过 Chat BI 能力将客户数据、销售动态等关键信息,精准推送给一线销售与主管。而操作者仅用自然语言交互的方式,就能进一步快速问数,整体洞察和归因分析,过程变得像聊天一样简单,问数效率快至秒级。目前该数字人已成为销售日常工作的“钉钉置顶对象”。

财税法信风数字人: 在 To B 场景中,复杂合同的审核流程曾长期受限于财务、法务、税务等专业岗位资源。AI 数字人将合同审核能力“左移”到销售端,在提交前即完成预审建模与风险识别,大幅缩短审核周期,解决了审核带宽长期不足的问题,平均审批时长已经下降 40%。

对于已经上线的 28 位数字员工,在阿里云 CIO 团队运行规则中,均以一个明确的业务收益标准来衡量,即通用一个关键词 “拓展”,意味着为业务拓展、释放了多少 headcount ,而这个叙事逻辑是所有团队都容易理解和认同的。同时在验收标准时,相对原来流程中执行的同类任务,要并行验收两个指标:执行效率提升多少和执行效果提升多少。

凭借 RIDE 方法论和全面上线的数字员工,蒋林泉坦言,那些原来的传统方式根本不可能做到的事,通过 AI 真的可以达成,而且实践证明,AI 已经大量解决了盘踞在企业深处的痛点。

在 InfoQ 的实际交流中,我们发现了一个有意思的现象:围绕 RIDE 方法论,共识与实践是同时发生的。今天成功落地 AI 的头部企业,或多或少都是 RIDE 方法的成功实践者。尤其是 RIDE 方法论中的 Reorganize 和 Identify,即重组组织与生产关系和识别业务痛点与 AI 机会两个层面,大家的共识度最高,进展也最快。

而顺丰宋翔提出的“业务才应该是 AI 变革的第一责任人”的观点,则与安克创新推行的从一线业务专家里面调兵遣将,成立由这些业务专家领衔的能力建设团队的做法,形成了最佳呼应。尽管各家业务不尽相同,但在组织变革、业务深度参与等方面,他们不谋而合,共同指向了生产关系的深刻重塑。然而,有幸感受头部玩家的更多 AI 落地智慧,像妙计锦囊一样抛出,值得我们接过、深思。

在这场以 AI 落地为主题的严肃分享上,太古可口可乐(中国)冯柯并没有大谈一些技术专业术语,而是带着一罐可口可乐走上了舞台,他开门见山地问:“喝是一个传统技能,我们一出生就有吃和喝的需求,喝跟今天的主题有什么关系?”,他将所有人都带入到了一个最熟悉、最日常的场景。

太古可口可乐用“每一罐可口可乐,都有 AI”的故事,讲述了一个老品牌的全新数字化。可乐卖的不仅仅是饮料,而是“快乐”。而 AI ,正在让这份快乐更精准地抵达。

如果要定义这份快乐,体感意义上就是冯柯说的喝到可乐的那种“爽”,英文叫 happiness 或 pleasure。对于零售行业,“人、货、场”是核心,太古可口可乐如何用 AI 有效连接可乐与消费者之间的快乐意味呢?通过对消费数据和场景热力图的分析,太古可口可乐能在“对的时间、对的地点、用对的产品”与消费者相遇;AI 图像识别系统每年分析上亿张货架照片,优化陈列与定价,让门店经营更高效;“建议订单系统”则基于天气、销量、库存等数据,为业务员提供智能订货建议和沟通话术。AI 在这里不是取代人,而是放大人的判断力与创造力。

当然在快乐之外,一定还有理性的技术布局。面对连锁经营行业人士提出的关于跨国公司 CIO 如何应对文化冲突时,冯柯也拉回客观路线分享自己的经验:在跨国企业运营中,面对地域限制冲突时,会将技术与大模型做解耦,来应对不同国家的文化冲突和技术壁垒。例如,针对中国地区模型或工具的使用限制,可通过搭建可迁移的技术平台,灵活引入通义千问、DeepSeek 等适配区域的模型资源,实现业务连续性。这可能也是跨国公司普遍面临的落地要点。

AI 进步很快,人也在不停进步,但 AI 有一件事永远比不上人,

AI 没有情感,就像它喝那杯可口可乐没有“爽”的感觉一样。」Tips 1:大多数前线的员工都认为企业上 AI 是要替代他的,这是人性使然,他最担心的就是这件事。所以我们说,人工智能不是人类的替代品,它是放大人类创造力和创造性的工具。

Tips 2:通过数字化赋能员工、理解消费者的真实需求,并在智能化创新中注入人文关怀,让技术不只是效率工具,而是助力人与人之间的连接与信任的桥梁。数字化和智能化的发展,最终要服务于人的幸福感和可持续价值,让科技进步与人本精神同频共振,才能真正推动社会与企业的长远发展。

顺丰的 AI 战略始终围绕一个核心,那就是应用为王。

顺丰的 AI 演进是步步稳扎的。 2023 年起,顺丰自主打造两大核心模型:服务于客服、销售、下单等场景的丰语大模型,以及支撑预测、诊断与决策的丰知物流决策大模型。前者让智能交互深入顺丰二十多个高频场景,后者则重塑供应链的全局优化与实时决策。进入 2025 年,顺丰推动集团主要业务环节全面引入 AI Agent,从预测到调度、从销售到服务实现智能协同,在增收与降本方向创造出数亿元的经济价值。

宋翔一开始就分享了他的那份坚定: “现在整个大模型的应用投入很大,只要我们的方法是正确的,其实能够带来更大的收益。到今年年底当前时间,顺丰在整个大模型收益上的 ROI 是大于 1 的,所以,大家可以坚定信心,这只是一个开始,后面整个 AI 所带来的经济价值肯定是越来越大的。”

我们也从分享中看到,AI 始终贯顺丰的全链路,从决策 – 运营 – 生产,到供应链。在物流网络中,决策是核心。从货量预测开始,顺丰就已调动数据和算力:比如苏杭的大闸蟹季,就需要提前预判货量波动,合理安排小哥、车辆、中转资源。运单进入网络后,系统会计算最优路径和承运方案。但运输过程中,随时可能因天气、故障等突发情况打乱原计划,必须实时调整,保障履约时效。这背后,每天都有超 10 亿次动态决策在运行。过去,顺丰用多个专家模型来支撑这一切,但模型分散、操作复杂。现在,借助智能体把这些能力打通,能够以非常用户友好的方式来回答件量预测、网络规划和临时调度,大幅提升了决策效率。

在分享智能运营的一个细节时,他提到一个对比数字:顺丰每天转运中心流转的件量,有 99% 的安检图片都是 AI 在做,只有 1% 会流转给云上几个集中判图中心的人工安检员,但是,99% 的业务量所带来的“放行失误率”比 1% 的人还要低。类似的案例和数字,宋翔还诠释了很多,他所呈现的扎实进化步伐和大量应用效果的微观数据,充分印证了他所笃定的 AI 价值。

「此前并非没有 AI,只是没有今天那么强大,因此衡量 ROI 的标准,应该聚焦“相对改进”。

顺丰 AI 项目 ROI 大于 1,还在加大投入,一定是先有投入才有收获 」Tips 1: 用大模型和专家模型的协同优势来解决不同问题,大模型提供需求理解、模型编排能力,垂类专家模型提供深度的专业知识分析、决策优化能力,构建支撑万亿物流网络自主思考的顺丰超脑。

Tips 2: 运营环节是与大模型更加紧密的,其中,客服又是整个大模型应用的主战场,事实来看,客服方向对顺丰的业务收益是非常大的,而且,如果我们认为有一个工具它真的在带来价值,那它一定是业务团队日常工作中不可或缺的,现在我们面向客服专员的 AI 工具就是这样。

Tips 3: 充分发动业务部门,让他们亲自下场去做好基础数据的治理,他们既是生产者也是消费者,如此,这个事情才能真正的闭环。

Tips 4: 要突破认知的一个误区,说人永远是对的,其实不是。就像动态加减车这个例子,难道每一次调度决策都是对的吗?不是。所以不用追求绝对正确率,我们在用一个更合理的指标叫“人机一致率”,意思是只要 AI 做得非常接近这个人,就够了。

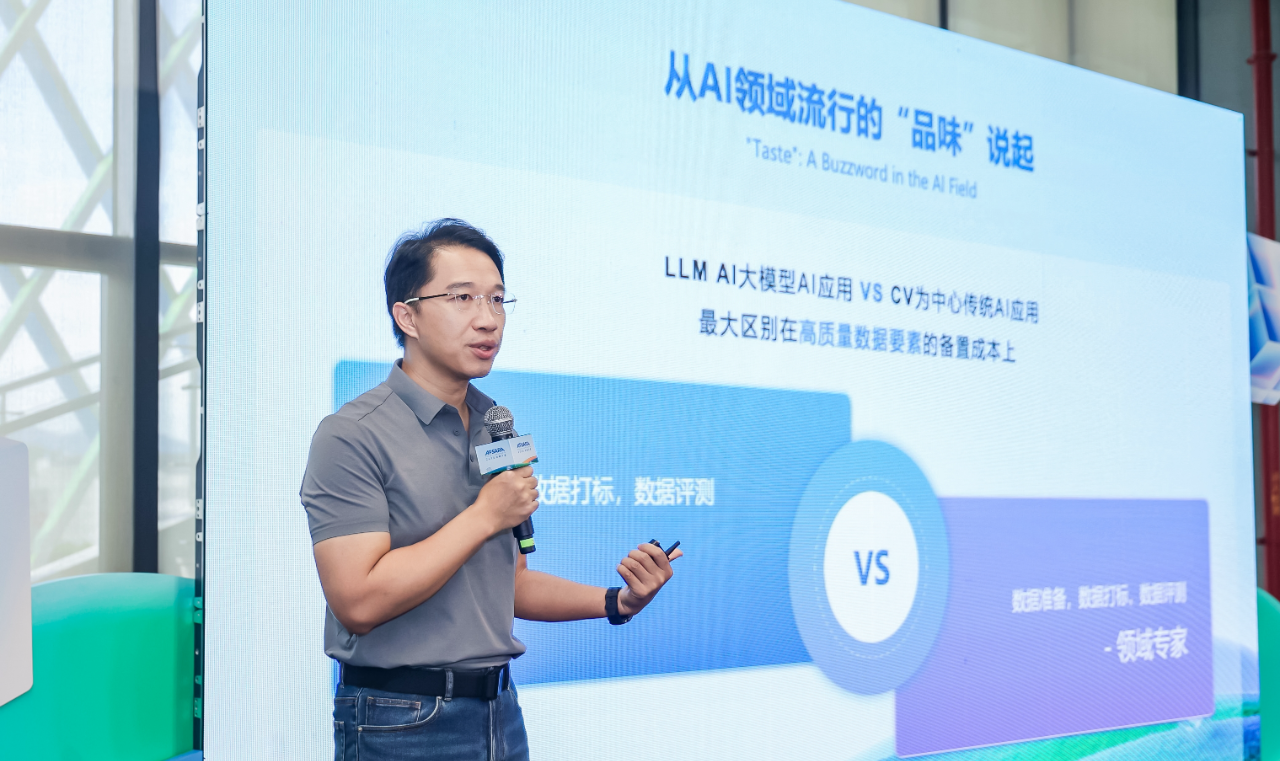

安克创新,在 AI 时代开启新一轮升级。过去十年,安克创新凭借对用户体验和技术细节的打磨,在全球消费电子市场站稳脚跟,而 AI 的到来,让这种长期积累的创新基因被激活与放大,安克创新已经蜕变为一家极致创新的全球化智能硬件科技企业。

自拥抱 All in AI 开始,安克的 AI 落地经历了三个阶段:

第一阶段(2023 年),安克通过“原子能力封装”切入,将大模型的文本处理、AIGC 生成等成熟能力应用于智能客服、广告素材生产、代码辅助开发等领域。但面临员工习惯难改变、工具碎片化等挑战,提出“从小处和胜仗”着手,并优先选择高重复性场景验证价值。

第二阶段(2024 年),安克构建了统一的 AI 能力底座(AIME 平台)和多模态 AIGC 平台(Vela),实现业务流程自动化。同时,针对数据孤岛和隐性知识难以提取的痛点,安克尝试将业务数据与隐性知识显性化,并探索智能体协同。

但在从第二迈向第三阶段的过程中,安克曾复盘了最痛的痛点,分别是:数据、心智、组织形态。

龚银提到,“数据是严重阻碍了我们去深入应用智能体和深入去应用 AI 的一个能力” ;而“第二个痛点是心智的问题,整个团队当我们往 AI 的这种应用的深水区去走的时候,怎么样去回到用户的本质需求,去打破一些以前的习惯,用具有创新的方式去做,这对人的要求非常高。” 谈到第三点(组织形态),安克的经验是让 AI 团队和一线业务团队深度协同,敢于迭代、推翻重来,实现技术和业务的“共成长”。

于是,安克有了更笃定的第三阶段(2025 年),聚焦在 AI 时代组织与基建的重构。提出“New 人”机制:通过“能力驾照”认证(A 照 /C 照)和 ADT 团队(业务专家 +IT+ 数据),构建“专小化组织”,培养“超效能工作者”,实现技能迁移与组织效能倍增。同时,构建感知 – 决策 – 控制闭环的新一代 AI Native 架构,推动产品智能化。

一步一步,安克的 AI 演进是带着智慧快速生长的,前瞻、透彻、扎实,且先声夺人。

就算 Al 大模型能力停步如此,生产力革命也能发生翻天覆地的变化,并且我们已经验证了。

未来的组织一定是分布式的,就像孵化器,激发更多创造者 」

Tips 1:从高 ROI 小切口切入 —— 撬动一个组织和员工习惯阻力巨大,所以我们从小处和胜仗着手,先让大家看见 AI,从而相信 AI。

Tips 2:数据、心智、组织形态限制了 AI 的继续深入应用,要解决旧有基建和组织形态如何匹配 AI 新生产力 。 建设面向 AI 时代的新一代基础设施,让公司所有系统、流程、数据全面适配 AI。

Tips 3:数据:一切皆可数据化,数据自含业务语义 。没有显性化、结构化的数据,智能体就无法“存活”。

Tips 4:心智:回归第一性原理,瞄准 AI 的发展路径,用长期的方案,追求短期结果。

Tips 5:组织:「New 人」机制(大 New 人 + 小 New 人)实现能力复合化,「ADT 架构 」打造专职化、数智化、整合化的能力团队。

如果将企业的 AI 转型比作一座冰山,那么业务的数字化转型是浮于水面的“业务冰山”,而支撑起运行的则是隐藏在水下的“技术冰山”。

阿里云,正是这座“技术冰山”的核心建造者,其庞大而精密的技术架构,为企业 AI 应用提供了不可或缺的底层支撑。无论是涵盖通义千问在内各种模型服务的 MaaS 百炼,还是 PAI、ODPS、数据库等 PAAS 服务,或是底层 IaaS 比如 ECS、灵骏、存储、网络服务,都是助力企业 AI 转型的强大能量和丰富能力。阿里云 CIO 蒋林泉在这样的冰山底座支撑下,先行把 AI 在企业成功落地,这条探索路上,他走过无数坑点,希望那些寻求 AI 转型的企业避过这些困点,他沉淀出 RIDE 方法,希望 AI 迷雾期的企业找到穿越的秘籍。

蒋林泉常把 AI 大时代和云计算能力,比作一部时代的“高速电梯”,乘坐这部电梯的企业和个人,即便是在电梯里做“俯卧撑”,也能凭借电梯提供的源源不断的上升动力,更快到达高处。

这种说法并不夸张,而是揭示了当前 AI 行业正在发生的核心分化趋势:底座能力的集中化,应用能力的差异化。对于当下众多企业而言,前者决定了能跑多快,后者决定了能走多远。随着基础设施的性能持续提升、成本不断下降,越来越多企业正在把有限的资源从“自建大底座”转向“穿透业务场景”。换句话说,把云厂商提供的“电梯”作为默认配置,把真正的创新留给组织和业务。

阿里云蒋林泉的锦囊素描: 掌握 RIDE, 拥有品味

Tips 1:与上一轮计算机视觉 AI 革命不同,本轮 LLM AI 浪潮最根本的差异,在于高质量数据要素的构建成本——而 AI 系统迭代所依赖的评测能力与评测开销,正成为大模型应用落地的核心瓶颈。

Tips 2:起点是拥有具备品味的人,由他们来构建知识与定义评测标准——这两者,直接决定了大模型应用所能达到的高度。AI 大模型也正在引发技能的大规模通胀,而“技术品味”成为越来越稀缺的通货。

Tips 3:“书同文,车同轨”,企业 AI 转型必须重建组织内部的 AI 语境与认知基础——这是一场 AI 时代的通识教育,是对整体认知底层的重铸。阿里云大模型认证(ACA/ACP),正是为此构建的一套鲜活、高效的大模型通识体系。

Tips 4: 企业 AI 数字化如何实现“Result as a Service”?在交付 RaaS 的过程中,我们提炼出一套 RIDE 方法论:Reorganize(重组组织与生产关系)、Identify(识别业务痛点与 AI 机会)、Define(定义指标与运营体系)、Execute(推进数据建设与工程落地)。

技术有解,唯方法路径最稀缺

Gartner 今年发布的《2025 年第一季度首席信息官报告》曾深入讨论过 CIO 们所面临的关键问题,事实是,顶着巨大压力的 CIO 们,首要面临的是如何走出 AI 项目的早期探索阶段,实现可量化的价值。

然而,人工智能的真正价值,从来不是资金和技术的堆叠所能换来的。它考验的,是企业领导者能否带领组织完成一场认知与能力的重构。尤其对于 CIO 而言,AI 带来的不是一项新技术,而是一种重新设计企业运作方式的契机。

回顾那些止步于“试点”的 AI 项目,问题往往不在算法或平台,而在于企业缺乏一条贯穿战略目标、组织协同与价值交付的完整路径。技术被孤立在部门墙内,流程仍然沿袭旧逻辑,团队协作模式未被更新,于是 AI 只能停留在演示层面,无法沉淀为生产力。

当下的智能化转型,缺的不是 AI,而是沉淀下来的有效经验,由经验形成可复用的方法路径,一种能把技术潜能转化为业务成果的系统方法。唯有建立从认知对齐到价值闭环、从组织变革到数据治理的全链路能力,企业才能真正搭上“AI 电梯”,从被动尝试走向主动进化,在不确定的技术浪潮中形成确定的竞争力。